Ob’s sich rechnet?

Der Film zum Einstieg. Windparks von Euro-Grab bis Übergewinn-Erzeuger auf Kosten der Steuerzahler. Das Team von Plusminus SWR-Marktcheck fragt nach dem Preis der Energiewende. (9 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=i6MabtyXqd4

Windkraft Kostensituation 2023

Die Beratungsfirma Deutsche Windguard ermittelt auf Basis von Markterhebungen aktuelle Kostenparameter für das Betreiben von Windkraftanlagen. Für eine Anlage, wie sie im Gebiet BB-14 wahrscheinlich ist (höher als 250 m, mehr als 6 MW Leistung), nennt sie auf Kostenbasis von Ende 2022 als Hauptinvestitionskosten (Anlage inklusive Installation, aber ohne Fundamentkosten) 1.130 Euro pro Kilowatt Nennleistung. Hinzu kommen Investitionsnebenkosten für Planung, Erschließung, Fundament, Netzanbindung und Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 546 €/kW. Eine 7,2 MW-Anlage wie die Vestas V172-7,2 wäre demnach für ca. 12 Millionen Euro zu haben.

Im Windpark Langenbrander Höhe (Nordschwarzwald) werden zur Zeit vier Windkraftanlagen des Typs Nordex N149 errichtet mit einer Nabenhöhe von 164 m und 4,5 MW Nennleistung. Die Investitionskosten werden vom Betreiber mit 36 Millionen Euro geschätzt. Daraus errechnet sich ein Investitionsaufwand von 2.000 €/kW.

An jährlichen Betriebskosten (Wartung, Pacht, Geschäftsführung, Versicherung, Rückstellungen für Rückbau) ermitteln die Windguard-Ökonomen in Preisen von 2023 Werte von 50 bis 70 €/kW. Zusammen mit angenommenen Fremdkapitalzinsen von 5,4 % und einer „erforderlichen Eigenkapitalverzinsung von 8 %“ ergeben sich für einen Standort wie BB-14 (laut Windatlas Standortgüte 70 %) bei einer Betriebsdauer von 20 Jahren aktuelle Stromgestehungskosten von 8,6 ct/kWh. Für den Windparkbetreiber ist es wichtig, dass seine Stromgestehungskosten unterhalb der Marke liegen, die ihm mit der EEG-Förderung als Stromerlös garantiert wird.

Strom-Gestehungskosten: Solar schlägt Windkraft

Das Fraunhoferinstitut hat 2021 untersucht, zu welchen Kosten verschiedene Kraftwerkstypen Strom produzieren können. Die Daten sind etwas älter als die von Windguard, gestatten dafür aber Vergleiche. Windkraftanlagen an guten Standorten (z. B. an der Nordseeküste) mit umgerechnet 3.200 Volllast-Betriebsstunden pro Jahr können demnach (in Preisen von 2021) den Strom für 3,94 bis 5,01 Cent pro Kilowattstunde liefern. An Schwachwindstandorten (wie im Kreis Böblingen) mit lediglich 1.800 Volllaststunden wären die Produktionskosten 6,38 bis 8,29 ct/kWh, also gut 60 Prozent höher. Eingerechnet sind dabei die Investitionskosten einschließlich Fremdkapitalkosten und Eigenkapitalrendite sowie Betriebskosten, umgelegt auf eine Lebenszeit von 25 Jahren.

Zum Vergleich: Große freistehende Fotovoltaikanlagen würden in Süddeutschland für 3,12 bis 4,16 ct/kWh Strom erzeugen, also zum halben Preis der Windkraftanlagen. Heute neu gebaute Kohlekraftwerke könnten ihren Strom ab 10,38 ct/kWh anbieten. Bei den bereits existierenden und weitgehend abgeschriebenen Kraftwerken gehen nur noch die Betriebskosten in die Preisbildung ein, womit sie mit 8 ct/kWh am Markt auftreten können. Allein 5 bis 6 Cent davon macht die ihnen auferlegte CO2-Steuer aus.

Netzentgelte steigen und steigen

Haben wir also billigen Strom aus erneuerbarer Energie? Leider nein. Die Umstellung unserer Energieversorgung auf solche Anlagen geht mit einem Umbau der Leitungsnetzstruktur einher, dessen Kosten als Netzentgelt in die Stromtarife einfließen. „Die Verteilernetzbetreiber erwarten bis zum Jahr 2032 einen Netzausbaubedarf von 93.136 km mit geschätzten Kosten von 42,27 Mrd. Euro“, schreibt der Bundesrechungshof, eine unabhängige Kontrollbehörde der Regierungsfinanzen, in einem Sonderbericht.

Ein Beispiel für Handlungsbedarf zeigt dieser Filmbeitrag der Tagesschau (2 Minuten).

Über diesen regionalen Netzen liegt das Höchstspannungsnetz der vier Übertragungsnetzbetreiber, die bis 2037 über 12.000 km Leitungen neu verlegen wollen, darunter Nord-Süd-Trassen durch Deutschland. Kosten: 106 Mrd. Euro. Der größte Übertragungsnetzbetreiber, Tennet, gehört dem niederländischen Staat, der das Unternehmen verkaufen möchte. „Den Niederländern wurden die Kosten des Netzausbaus in Deutschland nämlich zu teuer“, weiß die Süddeutsche Zeitung und berichtet, dass der deutsche Staat Tennet „wegen Haushaltsproblemen“ nicht übernehmen will.

Netzengpassmanagement: Geld fürs Nichtstun

Das Stromnetz kann nicht speichern. Es muss zu jedem Zeitpunkt genau so viel Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird. Die wetterlaunischen Wind- und Solarkraftwerke halten sich nicht daran. Bei Überproduktion müssen Windräder abgeschaltet werden. Die verhinderten Verkaufserlöse bekommt der Windparkbetreiber trotzdem vergütet. 2022 wurden 3,3 % der erneuerbaren Energien auf diese Weise abgeregelt und als „Geisterstrom“ bezahlt. Bei Flaute andererseits müssen Backup-Kraftwerke aktiviert werden, die sonst nichts tun. Auch das bloße In-Reserve-Stehen lassen sich die Kraftwerksbesitzer bezahlen. Die in Engpasssituationen hohen Stromeinkaufspreise tun ein Übriges.

4,2 Mrd. Euro mussten 2022 für dieses sogenannte Netzengpassmanagement aufgebracht werden, mit stark steigender Tendenz. Die Kosten gehen ebenfalls in die Netzentgelte ein und werden hauptsächlich auf die Haushaltskunden abgewälzt. Bereits von 2014 bis 2023 sind die Netzentgelte durchschnittlich von 6,54 auf 9,35 ct/kWh gestiegen und machen damit ein Fünftel des Haushaltsstromtarifs aus. Industriekunden zahlen lediglich 3,30 ct/kWh.

„Je mehr Erneuerbare in das System eingebracht werden, desto mehr steigen die Kosten“, erklärt Leonhard Birnbaum, Chef des Energienetzbetreibers e.on, in diesem Filmbeitrag (8 Minuten). Windparks seien vielfach an der falschen Stelle gebaut.

Backup-Gaskraftwerke kosten 60 Mrd. Euro

Bis 2030 will die Bundesregierung alle Kohlekraftwerke abschalten – nicht ohne Konsequenzen. „Angesichts des vollzogenen Ausstiegs aus der Kernenergie und des angestrebten vorgezogenen Kohleausstiegs erfordert die Versorgungssicherheit daher den Zubau neuer gesicherter, steuerbarer Leistung. Außerdem ist ein erheblicher Ausbau der Stromnetze nötig“, mahnt der Bundesrechnungshof.

Es braucht als Ersatz für die abgeschalteten Grundversorgungs-Kraftwerke ca. 40 Gasgroßkraftwerke, die als Backup zur Verfügung stehen, wenn die Erneuerbaren wetterbedingt nicht liefern können. Kosten nach Berechnungen des Handelsblatts: 60 Mrd. Euro. Da sie zwar voll funktionsfähig sind, aber nur im Flautefall arbeiten dürfen, sind sie für die Energiekonzerne uninteressant und werden weitgehend aus dem Steuertopf finanziert. Knapp die Hälfte der benötigten Gaskraftwerke sollen jetzt ausgeschrieben werden.

Flatterstrom

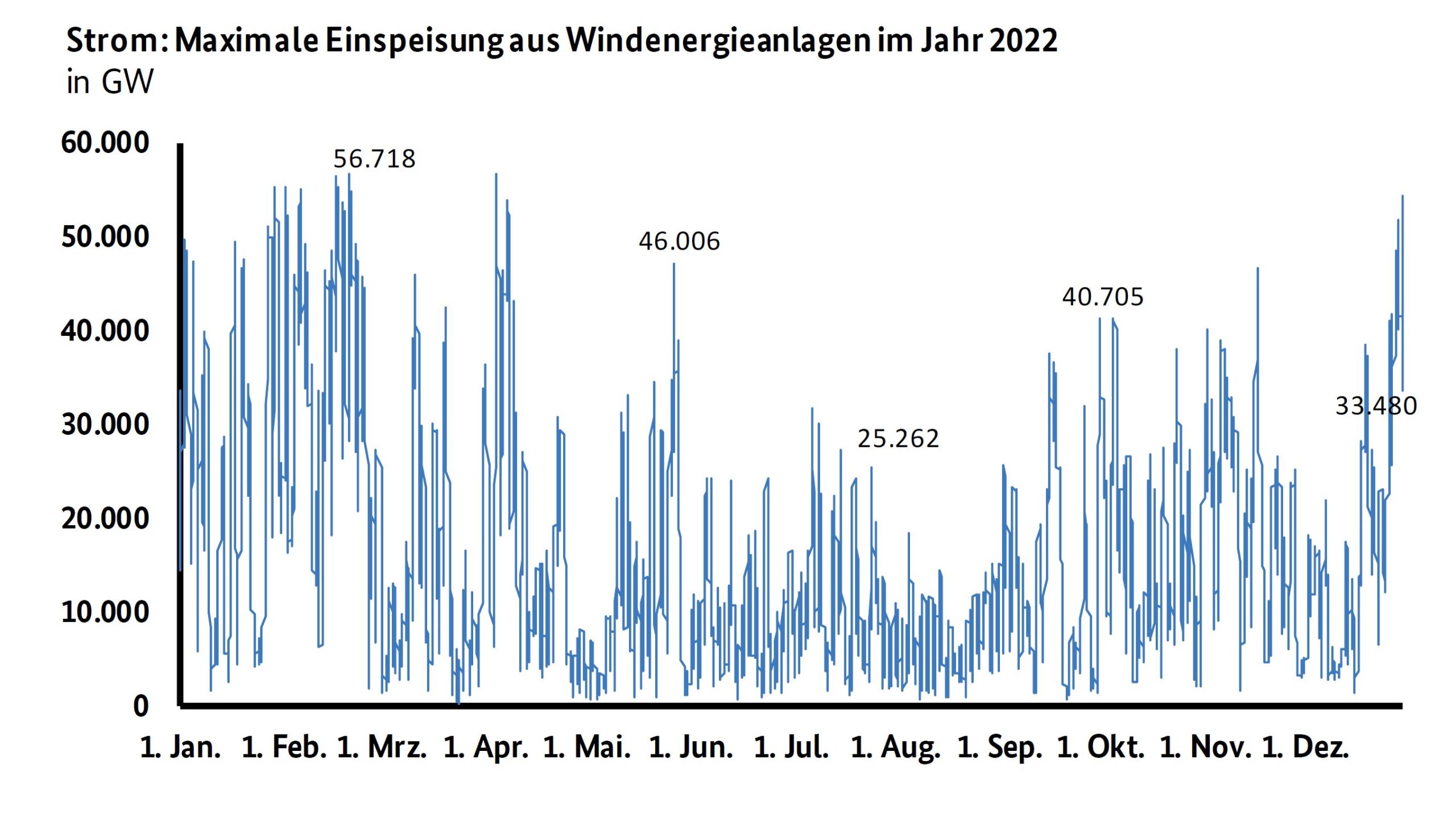

Die vier großen Übertragungsnetzbetreiber ermitteln im 15-Miunten-Takt für ihre Netze die Stromeinspeisung und -entnahme. Hier die gesamtdeutsche Windkraft-Einspeisung im Jahresverlauf 2022. Stolz meldet die Bundesnetzagentur für Februar 2022 einen Höchstwert von 56.718 GW von 58.000 GW möglicher installierter Leistung, womit fast alle verfügbaren Windräder voll produziert hatten. Dicht neben solchen Glücksmomenten finden sich allerdings Phasen, wo die Gesamtproduktion der Windkraftanlagen nahe bei Null liegt. Die Vorstellung, immer wird irgendwo Wind wehen, geht nicht auf. Diese extremen Schwankungen, welche auch über das ganze Land hinweg nicht ausgeglichen werden können, bereiten im Netzwerkmanagement Riesenprobleme und erfordern raschen Backup. Hochflexible Gasturbinen-Kraftwerke können in wenigen Minuten hochfahren, haben allerdings nach Berechnungen des Fraunhoferinstituts Stromgestehungskosten von bis zu 29 ct/kWh. Vor allem: Es gibt nicht genug davon. Im Jahresdurchschnitt wurde knapp 20 % der maximal möglichen Windkraft-Leistung realisiert und ins Netz eingespeist. (Grafik: Bundesnetzagentur)

EEG-Förderung: Staatsknete für die Stromindustrie

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stellt weitere Fördergelder zur Verfügung. Seit Juli 2022 sind diese aus dem Bundeshaushalt finanziert, vorher wurden sie über eine EEG-Umlage mit den Stromtarifen erhoben. Wie funktioniert die EEG-Förderung? Gezahlt wird die Differenz zwischen Strom-Markterlös („Marktwert“) und einem garantierten Mindesterlös.

Die in früheren Jahren übliche feste Einspeisevergütung für Strom aus Windkraftanlagen wurde durch ein Ausschreibungsverfahren ersetzt. Die Bundesnetzagentur führt alle drei Monate eine Auktion durch, bei der sie benötigte Strommengen zusammen mit einem zulässigen Höchstwert bekannt gibt, der als garantierter Mindesterlös eingefordert werden kann. Die neu in den Markt eintretenden Anlagenbetreiber geben darauf ein Angebot ab, in dem sie mitteilen, wie viel Strom sie liefern wollen und mit welchem Mindesterlös („Gebotswert“) pro kWh, der maximal den Höchstwert erreichen darf, sie zufrieden wären. Die Angebote werden nach Höhe des Gebotswertes sortiert und so lange befriedigt, bis das ausgelobte Stromvolumen ausgeschöpft ist. Zum Zuge kommen also die Betreiber, die am wengsten Fördergeld haben wollen. Wer zu viel verlangt, bleibt unter Umständen außen vor.

Beispiel Ausschreibungsverfahren Mai 2024: Es wurde ein Stromvolumen von 2,8 GW bei einem zulässigen Höchstwert von 7,35 ct/kWh ausgeschrieben. 189 Gebote mit einem Gesamtvolumen von 2,4 GW gingen ein. Die zur Verfügung stehende Ausschreibungsmenge wurde nicht ausgeschöpft. Die Gebote nannten einen Gebotswert zwischen 7,20 und 7,35 ct/kWh und wurden alle berücksichtigt.

Seit 2022 sind die Ausschreibungen regelmäßig unterzeichnet, womit sie ihr Ziel, Kostensenkungsdruck auszuüben, nicht erreichen und die Anlagenbetreiber gefahrlos das maximale Fördervolumen abrufen können. „Das Interesse der Investoren an neuen Windparks lässt weiterhin an Schwung vermissen“, kommentiert die „Welt“: „Ob die Ausbauziele für Windkraft so erreicht werden, ist nicht sicher.“ Der zulässige Förder-Höchstwert wurde 2023 von 5,88 auf 7,35 ct/kWh erhöht. Offensichtlich wird auf weiter steigende Fördersätze spekuliert.

Der vom Betreiber angegebene Gebotswert gilt 20 Jahre lang als Aufstockungsgrenze für seine Stromeinkünfte. Immer, wenn an der Strombörse weniger erlöst wird, zahlt der Staat den Differenzbetrag, im Gesetz „Marktprämie“ genannt. Die für Jahrzehnte garantierten Einkünfte sind ein wesentlicher Grund für die Stromindustrie, in diese Technologien zu investieren: Sind die Börsenpreise hoch, wird abgesahnt (siehe den Eingangsfilm ganz oben), sind sie niedrig, so wird Staatsknete abgegriffen.

Achtung: Die genannten Höchstwerte beziehen sich auf eine Referenzanlage und werden je nach Standort- und Anlagenbedingung angepasst. Der Windatlas Baden-Württemberg schätzt für das relativ windschwache Gebiet BB-14 einen Gütefaktor von etwa 70 %; er wird vor Bau der Anlage gutachterlich ermittelt und später im Betrieb überprüft. Aus diesem Gütefaktor ergibt sich ein Korrekturfaktor von 1,29 für den EEG-Gebotswert, so dass statt mit 7,35 ct/kWh real mit einer Aufstockung auf 9,48 ct/kWh gerechnet werden kann. Diese Mechanismus soll dafür sorgen, dass auch in windarmen Gebieten Windräder rentierlich sind. Der Marktwert für Wind-an-Land-Strom lag im März 2024 bei 5,54 ct/kWh, woraus sich im Beispiel für diesen Monat ein ausbezahlter Förderbetrag von 3,94 ct/kWh ergibt ( 9,48 minus 5,54 ct/kWh).

Sind die eingangs abgeschätzten Stromgestehungskosten von 8,6 ct/kWh für eine Vestas V172 im Wald BB-14 korrekt, so kann der Anlagenbetreiber bei dank EEG eingenommenen 9,48 ct/kWh einen Zugewinn von 0,9 ct/kWh erwarten, also etwa 100.000 Euro pro Jahr und Anlage — zusätzlich zu der bereits über die Betriebskosten erwirtschafteten Eigenkapitalverzinsung von 8 %. Hinzu kommen noch die Extraerlöse bei günstigen Börsenverkaufspreisen.

Für 2024 wurden EEG-Mittel in Höhe von 10,6 Mrd. Euro im Bundeshaushalt eingestellt, was nicht ausreicht. Im Juni 2024 wurde bekannt, dass wegen sinkender Börsenpreise und damit steigendem Aufstockungsanspruch bei den Anlagenbetreiber weitere 8,7 Mrd. Euro staatliche Fördergelder zu überweisen sind. Im Jahr 2020 wurden bei damals geringen Markterlösen 29,8 Mrd. Euro EEG-Förderung für Erneuerbare ausbezahlt. Es mutet seltsam an, wenn aus dem Staatshaushalt jährlich 10 bis 30 Mrd. Euro als Fördergelder in die Taschen der Erneuerbare-Energie-Stromindustrie gelenkt werden und es gleichzeitig heißt, Wind- und Solarkraftwerke hätten heute schon die günstigsten Stromgestehungskosten.

Strom-Bezahlbarkeit steht in Frage

Bei all diesen Zusatzkosten der Stromerzeugung wundert es nicht, wenn der Bundesrechnungshof ein „Akzeptanzproblem der Energiewende in der Bevölkerung“ sieht: „Bereits heute steht die Bezahlbarkeit der Stromversorgung in Frage.“ Die deutschen Strompreise zählen zu den höchsten der EU, sie lagen im Vorjahr 42,7 % über EU-Durchschnitt. Ein Viertel der Haushalte musste 2022 mehr als 10 % des Haushaltseinkommens für Energiekosten ausgeben.

Fazit der obersten staatlichen Finanzkontrolleure: „Niedrige Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien gewährleisten also mitnichten eine preisgünstige Stromversorgung.“

Steigerung der Akzeptanz durch Bürgerbeteiligung

„Bürgerbeteiligung an Windparks lässt Zustimmung steigen“, titelt die Frankfurter Allgemeine. Die Möglichkeit eines finanziellen Engagements beim lokalen Ausbau der Windkraft würde für mehr Akzeptanz sorgen. Die Windstromindustrie legt Programme auf und fordert Gesetzesinititativen, Bundes- und Landesregierungen erlassen entsprechende Gesetze.

Zum Beispiel das EEG: Sogenannte Bürgerenergiegesellschaften, das sind Windkraft-Genossenschaften von Personen aus dem 50 km-Umkreis der Anlagen, müssen nicht am EEG-Ausschreibungsverfahren teilnehmen; sie erhalten die EEG-Durchschnittsvergütung des Vorvorjahres. Windanlagenbetreiber dürfen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde als Schenkung ohne Zweckbindung an die betroffene Gemeinde zahlen. Sie holen sich das Geld – sofern die Strommengen EEG-gefördert sind — vom Netzbetreiber zurück, der es dann auf die Netzentgelte umlegt. Das wären im Gebiet BB-14 etwa 25.000 Euro pro Windrad und Jahr, die auf Kosten aller Strombezieher an die Kommunen fließen.

Windanlagenbetreiber versuchen gern, die Bevölkerung im Umkreis ihrer Windparks in ihre Geschäfte einzubeziehen. Im Windpark Langenbrander Höhe, 35 km Luftlinie von Böblingen entfernt, wurde der Bevölkerung in den Anliegergemeinden angeboten, eine Finanzbeteiligung als Nachrangdarlehen über 7 Jahre Laufzeit bei einer Verzinsung von 5,5 % einzugehen. „Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen“, heißt es im Verkaufsprospekt. In der Tat wird ein Nachrangdarlehen im Insolvenzfall als letztes bedient, wenn dann noch Geld da ist. 78 Personen haben sich auf dieses Wagnis eingelassen. — Privathaushalten im Umkreis von 3 km um den Windpark wird ein „Bürgerstromtarif“ angeboten, der 10 % günstiger als der örtliche Grundversorger ist.

Auch in Böblingen soll dieser Trick zur Akzeptanzsteigerung angewendet werden: „Finanzielle Beteiligungsmodelle für Kommunen und Bürgerschaft“, sowie „Betreibermodell unter Berücksichtigung lokaler Akteure“ sind Kriterien die ein Windpark-Inverstor für BB-14 erfüllen muss.

Eine Ausschüttung des Staatshaushaltes von rund 20 Milliarden Euro EEG-Fördergelder an Betreiber von Erneuerbare-Energie-Anlagen allein im Jahr 2024 und Aussicht auf risikofreie Stromunternehmer-Einkünfte auch für die folgenden 20 Jahre wecken Begehrlichkeiten. Die Kreiszeitung berichtet am 21.06.24 von einer lokalen Initiative, die als Energiegenossenschaft am geplanten Windpark BB-14 mitverdienen will. „Außerdem fordert die Initiative die Kommunen dazu auf, beim Pachtzins Zurückhaltung zu üben.“ Schließlich soll Rendite „in einer interessanten Größenordnung“ in die privaten Taschen fließen. Dies geschieht nicht nur auf Kosten der Steuerzahler, sondern vor allem zu Lasten der direkten Anwohner, die durch die Windtürme erhebliche Beeinträchtigungen in ihrem Wohnumfeld und im dann industriell überformten Naherholungswald, nicht zuletzt auch Immobilienwertverlust zu erleiden haben. Dazu erfährt man von der Gruppe nichts, die Spaltung in der Gesellschaft wird vertieft.

Die Stadt kassiert mit

Als Grundbesitzer kassieren die Kommunen Böblingen, Holzgerlingen und Ehningen beim Bau von Windrädern im Waldstück BB-14 mit. Vor ein paar Jahren waren noch Pachtgebühren von etwa 150.000 Euro pro Jahr und Windrad üblich, in jüngerer Zeit sind sie in die Höhe geschossen. Mittlerweile wird über jährliche Zahlungen in der Größe von bis zu 500.000 Euro pro Anlage an einem windgünstigen Standort geredet. Bei sechs Windkraftwerken und einer Laufzeit von 20 Jahren kommt da ordentlich was zusammen. Weitere Einnahmenquelle der Kommunen wäre die Gewerbesteuerzahlung der Windparkbetreiber. Von Einwohner in den angrenzenden Wohngebieten hört man die Befürchtung, dass der durch den Windparkbau ausgelöste Wertverlust ihrer Immobilien weit größer sei als die Extraeinnahmen der Kommunen.